EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

不動産業 第4回:保有目的の変更・不動産の時価

EY新日本有限責任監査法人 不動産セクター

公認会計士 小山 早代

1. 不動産の保有目的の変更

(1) 保有目的の変更

不動産業においては、不動産取得時の会社の意思である、不動産の保有(取得)目的により、不動産の財務諸表の表示科目が異なることになります。不動産を販売目的で購入した場合には流動資産における販売用不動産などの棚卸資産として計上し、不動産を賃貸目的で購入した場合には固定資産として計上されることになります。

また、不動産業においては、経営環境の変化や、会社の戦略の転換、個々の物件の収益性の変化により不動産の保有目的を変更する場合があります。例えば、販売用として物件を取得したものの、賃貸物件とした方が安定収入を見込めることとなり、販売用不動産を賃貸用不動産に振り替えることや、賃貸目的で取得したものの、賃貸を継続するより売却してしまった方が有利となり、賃貸用不動産を販売用不動産に振り替えるといったことが考えられます。

しかし、保有目的により会計処理が異なるため(1(3)表【振替に係る会計処理のまとめ】参照)、会計処理を恣意的に操作することがないように、保有目的の変更については慎重な対応が必要になります。

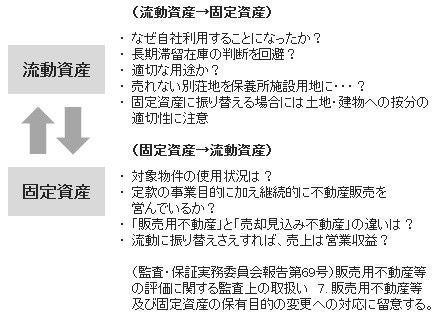

保有目的の変更に際しては、監査・保証実務委員会報告第69号「販売用不動産等の評価に関する監査上の取扱い」に沿って保有目的の変更の合理性を検討する必要があります。すなわち、保有目的の変更時点において取締役会等によって承認された具体的かつ確実な事業計画が存在していることや、その変更理由に経済的合理性がある必要があります。

【不動産の保有目的の変更に係る検討の視点】

(2) 保有目的変更時の会計処理

(流動資産から固定資産へ)

販売目的で保有していた不動産を、賃貸事業目的あるいは自社使用の不動産とする場合には企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用し、当該不動産の簿価切下げ後の帳簿価額を有形固定資産または投資不動産に振り替えることになります。また、販売用不動産が土地と建物などを一括で表示している場合には、土地と建物に簿価を按分して、固定資産に振り替えることが必要です。

(固定資産から流動資産へ)

賃貸事業目的あるいは自社使用のために保有している不動産を、販売目的による保有に変更する場合には、保有目的の変更自体が当該固定資産の減損の兆候に該当する可能性があるため、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、減損損失の認識の判定および減損損失の測定をした後の帳簿価額により固定資産から流動資産に振り替えることになります。また、固定資産からの振替時には、附属設備や構築物など不動産に付随する資産の振替漏れにも注意する必要があります。

(開示)

販売用不動産等及び固定資産の保有目的の変更が、会社の財務諸表に重要な影響を与える場合は、追加情報として、その旨及びその金額を貸借対照表に注記することが必要となります。

(3) 固定資産から振り替えた販売用不動産等を販売した場合の収益の計上区分

固定資産である不動産を流動資産としての販売用不動産等に振り替えた場合、販売するために保有目的の変更をするわけですが、固定資産からの振り替え後すぐに販売用不動産等を売却した場合、その売却金額を営業収益としてよいかという論点があります。

例えば、既存の棚卸資産としての販売用不動産の販売だけでは営業利益目標に届かないので、含み益のある固定資産として保有している物件を期末日近くにおいて販売目的(棚卸資産)に振り替えて当期中に売却し、営業収益や営業利益を計上してしまうと、固定資産のまま売却し特別利益を計上する場合と、段階損益が異なることになります。

このため、恣意的な振り替えがなされないように、不動産の計上区分に関する会計方針を定め慎重に対応する必要があります。会計方針を定める際には、直近の貸借対照表で振り替えたことが認識できることを営業収益計上の条件とする(変更期内での売却は営業収益としない)ことや、保有目的を決定する際に基準としている指標があれば当てはめて検討すること、販売活動期間や活動の各段階での売却確実性を踏まえ振替タイミングを定める、などが考えられます。

保有目的の変更の合理性については、単に売却の見込みがあるという理由だけでは足りず、具体的な売却計画の存在、売却する理由の合理性、売却計画の実現可能性などを総合的に判断することが必要となります。

【振替に係る会計処理のまとめ】

2. 販売目的で保有する不動産の賃貸収入と賃貸原価(減価償却等)

保有目的の変更ではありませんが、販売目的で保有する不動産を賃貸することがあります。例えば、稼働中でテナントが入っている賃貸オフィスビルを転売目的で取得するようなケースです。このように販売用不動産を一時的に賃貸する場合には、賃貸により発生する収益の計上区分と、当該物件に関する減価償却の要否が問題となります。

収益の計上区分については、自社の主たる事業目的に従って、営業収益もしくは営業外収益に計上することが考えられます。例えば、不動産販売業のみを事業目的としている企業であれば、本来の事業目的による収益ではないと考えられるため、営業外収益とすることが考えられます。しかし、不動産業においては、一般的に販売業や賃貸業を含めて事業目的としている場合が多いと考えられ、営業収益として計上する場合が多いと考えられます。

一方、減価償却については、当該不動産が棚卸資産であることから減価償却の必要性はないとの考え方もありますが、以下の理由などから原則として減価償却を行うべきと考えられます。

- 棚卸資産であっても固定資産であっても、不動産が時の経過により減価するという実態に違いがないこと

- 費用収益対応の原則を考慮し、賃貸収益に対応する賃貸原価を、減価償却を適用することにより計上できること

ただし、賃貸期間が短期的なものにすぎず、また減価償却金額に重要性が乏しい場合などには、減価償却を適用しないことも容認されると考えられます。

また、減価償却費の計上区分は、賃貸収益の計上区分に合わせて営業原価または営業外費用として計上することになると考えられます。

3. 不動産の時価

(1) 棚卸資産の評価における時価

期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とすることとされています(企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」7項)。この場合の正味売却価額は、売価(売却市場の時価)から見積追加製造原価および見積販売直接経費を控除したものをいうとされています(同5項)。販売用不動産等の正味売却価額は、次のように計算されます。

販売用不動産の正味売却価額 = 販売見込額 - 販売経費等見込額

開発事業等支出金の正味売却価額 =

完成後販売見込額 -(造成・建築工事原価今後発生見込額+販売経費等見込額)

また、販売見込額については期末において見込まれる将来販売時点の売価となると考えられますが、売却市場において市場価格が観察できないときには、合理的に算定された価額を販売見込額とします。これには、期末前後での販売実績に基づく価額を用いる場合や、契約により取り決められた一定の売価を用いる場合を含むことになります。

販売用不動産等の正味売却価額の算定においては、見積りや主観的な判断に依拠する場合が多く、販売見込額や造成・建築工事原価今後発生見込額等は適切に見積もる必要があります。特に、開発計画及び販売計画において採用した仮定の適切性、その実現可能性並びに開発主体及び販売主体の実績などについて慎重に検討する必要があります。

土地は、その自然的、人為的特性のために適正価格を形成する市場がなく、また地域性という特性により、他の一般の資産と異なる価格特性が生じていることに留意する必要があります。

販売見込額の基礎となる土地の評価額としては、例えば次のようなものが考えられます。

- 「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した価額

- 公示価格

- 都道府県基準値価格

- 路線価による相続税評価額

- 固定資産税評価額を基にした倍率方式による相続税評価額

- 近隣の取引事例から比準した価格

販売用不動産等の正味売却価額の算定方法は一つではなく、特に、土地については、その価格形成の特殊性を考慮すれば、複数の算定方法の中から特定の一つの方法を選択することとなり、画一的にすべての土地に対して同一の算定方法を適用することには限界があります。したがって、販売用不動産等の正味売却価額は個別物件ごとに最も適切と判断する方法を選択し合理的に算定することが適当とされています。ただし、特定の販売用不動産等に対する正味売却価額の算定方法は、毎期継続して適用し、評価のための前提条件に変更がない限り前年度と同一の算定方法を用いる必要があります。

(2) 減損会計における時価

減損損失の測定時に正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額により評価することとされており、正味売却価額は時価から処分費用見込額を控除して算定されます(企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」 28項)。正味売却価額の算定において、時価とは公正な評価額をいい、通常、観察可能な市場価格をいいますが、市場価格が観察できない場合には合理的に算定された価額が時価となり、不動産については「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定するとされています。

(3) 賃貸等不動産の時価

賃貸等不動産の時価については、通常、観察可能な市場価格に基づく価額をいいます。市場価額が観察できない場合には合理的に算定された価額が時価となり、「不動産鑑定評価基準」による方法又は類似の方法に基づいて算定するとされています。なお、契約により取り決められた一定の売却予定価額がある場合は、合理的に算定された価額として当該売却予定価額を用いることとするとされています(賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針11項)。

(4) 不動産鑑定評価基準と一般に公表されている地価

「不動産鑑定評価基準」は、不動産鑑定士等が不動産の鑑定評価を行うに当たって準拠すべき基準であり、国土交通省が定めるものです。「不動産鑑定評価基準」において算定される価格には、正常価格、限定価格、特定価格、特殊価格の4種類がありますが、会計上の時価に相当するものは基本的には正常価格であるとされています。正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場での適正な価格とされています(不動産鑑定評価基準5章3節 I 1)。

不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別され、このほかこれら三手法の考え方を活用した開発法等の手法があります。原価法は不動産の再調達原価を求め減価修正を行う手法であり算出された試算価格は積算価格といいます。取引事例比較法は不動産の取引事例に必要に応じて事情補正及び時点修正等を行う手法であり算出された試算価格は比準価格といいます。収益還元法は不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求める手法であり算出された試算価格は収益価格といいます(不動産鑑定評価基準7章)。

「不動産鑑定評価基準」では、鑑定評価の手法の適用に当たっては、当該案件に即して適切に適用すべきであり、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用すべきとされています。

なお、不動産の価格については、公表されている地価として次のものがあります。

【一般に公表されている地価の概要】

不動産業

- 第1回:不動産業の事業と会計の概要 (2024.06.27)

- 第2回:不動産分譲業の事業と会計の特徴(2024.06.27)

- 第3回:不動産賃貸業の事業と会計の特徴 (2024.06.27)

- 第4回:保有目的の変更・不動産の時価 (2024.06.27)

- 第5回:新収益認識基準が不動産業に与える影響(2020.12.01)