EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

観光需要復活の機運がある今、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡⼤に伴い、観光客がどのような⾏動をしていたのかを振り返った上で今後のツーリズム復活に向けての展望を考察します。

このページは2022年11月2日に公開したレポートを記事として掲載したものです。

PDFのダウンロードをご希望の場合は下記ページからお願いします。

要点

- 自県旅行(マイクロツーリズム)はコロナ禍以前からも一定程度あったが、コロナ禍に増加し、特に、リスクを回避したい旅行者にその行動が顕著に表れた。

- コロナ禍における宿泊旅行消費単価の減少は、交通費と現地消費の減少であり、感染リスクを避けるための公共交通の利用減、お土産などの現地消費の減少が主な要因である。

- 水際対策の緩和によるインバウンド需要回復見込みは、先行して水際対策を緩和した他国の推移を踏まえると、1カ月後の11月には35%程度と推測される。

2022年10月11日、「GoToトラベル(2020年に実施された全国を対象とした旅行支援事業)」以来、実に1年9カ月ぶりの支援事業である全国旅行支援が開始されるとともに、海外旅行者に対する水際対策の緩和措置が実施されました。各地域では、秋の紅葉シーズンの到来を前にさらなる需要増への期待の声も聞かれるほか、水際対策の緩和に伴うインバウンドの来訪に期待する地域、宿泊施設など、ツーリズム関係者のさまざまな思いが見受けられます。

本稿は、各公開情報や報道資料、またEYが2022年6月に国内在住の20代~60代の男女4,000名を対象に実施したオンラインサーベイおよびソーシャルリスニングの結果を基に構成されています。

オンラインサーベイ概要

実施時期:2022年6月初旬

方法:調査会社によるWebアンケート

対象:国内在住 20代~60代の男女4,000名

(年代・性別・都道府県ごとに、人口動態に合わせて割り当て)

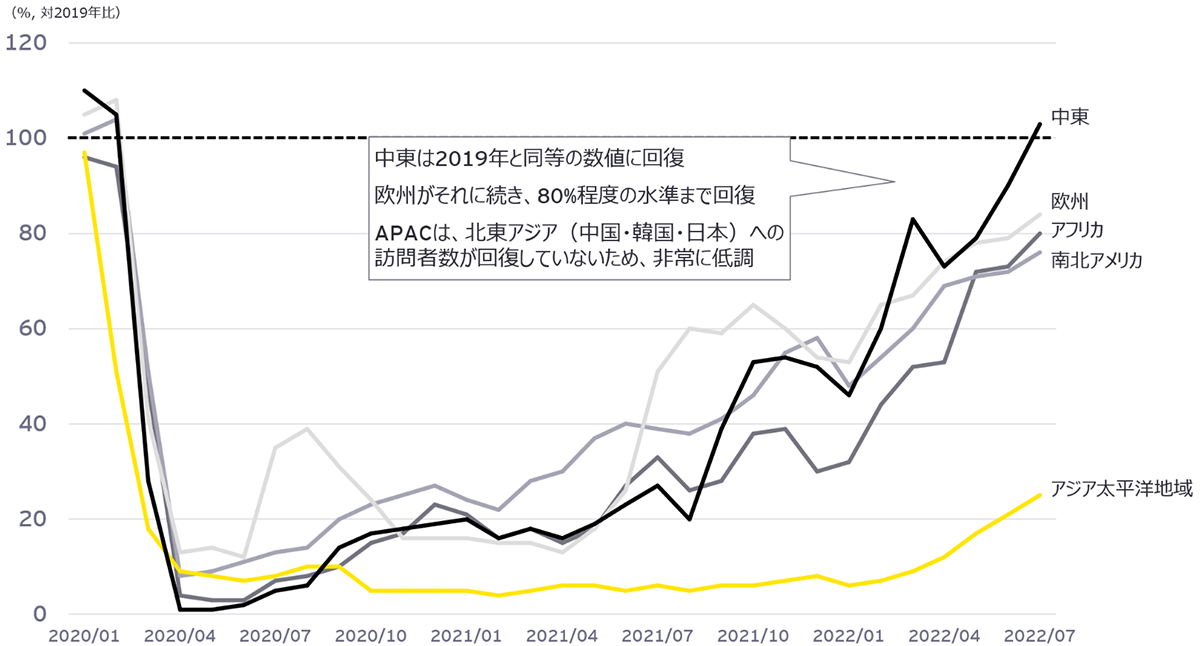

足元の観光需要の状況

2020年初頭から新型コロナウイルス感染症は世界的に感染拡大をしはじめ、各都市でロックダウンなどの措置が講じられるなど、世界の国境は閉ざされ、国際観光市場は壊滅的な危機にひんしました。しかしながら、ワクチンの普及などが進み、徐々に国をまたぐ移動が再開されてきたことから、現在は、2019年比で中東は同等の水準に、それに続く形で欧州、アフリカ、米国が約80%の水準にまで回復する一方、水際対策に慎重であるアジア太平洋地域(APAC)は依然として低水準の状況にあります。

入国緩和をいち早く進めた南アジア、オセアニア、東南アジアは回復基調にあるものの、日本を含む北東アジアでは、いまだ10%を切る回復レベルとなっています。

地域別 訪問観光客数の対2019年比

”UNWTO Tourism Recovery Tracker,” 国連世界観光機関(UNWTO)(2022年10月31日アクセス)を基にEY作成

”UNWTO Tourism Recovery Tracker,” 国連世界観光機関(UNWTO)(2022年10月31日アクセス)を基にEY作成

コロナ禍での観光客の行動

日本国内の旅行者数は、2019年比で見てみると、直近足元の取得可能な調査結果である22年6月時点で8割弱の戻り、観光目的の宿泊旅行に限ってみると、各種旅行支援の成果もあり、時期によっては2019年水準に戻るなど、一定程度の回復状況にあります。

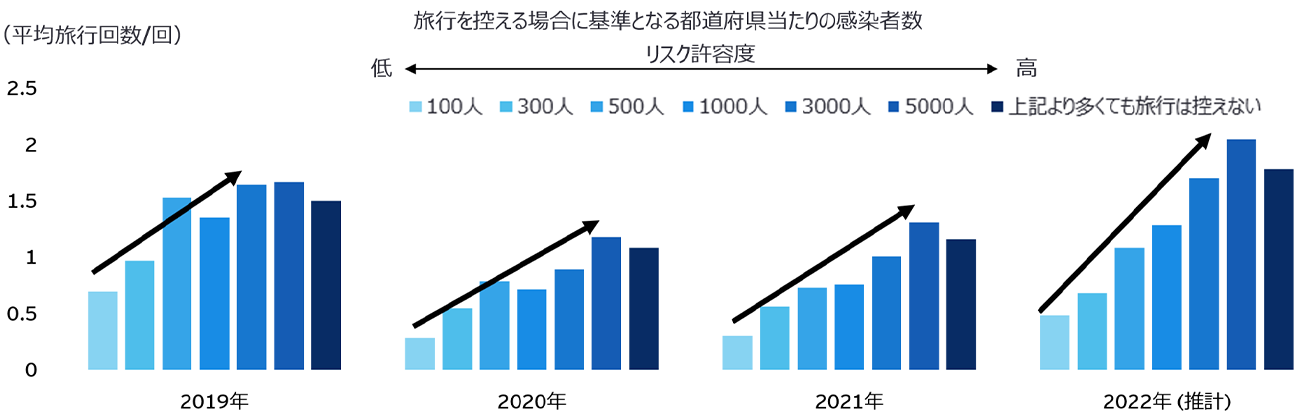

こうした中、コロナ禍において、国内観光を実施した人はどのような属性であったのかをアンケート調査によりひもといてみました。新型コロナウイルス感染症が拡大しては収束するという波が数回にわたり繰り返されてきましたが、旅行を控える場合の基準となる都道府県当たりの感染者数の多さを1つのリスク許容感応度と定義し、そのレベルにより行動がどう異なるのかを見てみます。

まず、旅行回数については、リスク許容度が高い人ほどコロナ禍においても平均旅行回数は多くなる傾向にありました。この傾向はコロナ禍前の2019年の平均旅行回数から見ると比較的顕著です。

リスク許容度ごとの平均旅行回数

EYのオンラインサーベイ(2022年6月実施)結果より作成

EYのオンラインサーベイ(2022年6月実施)結果より作成

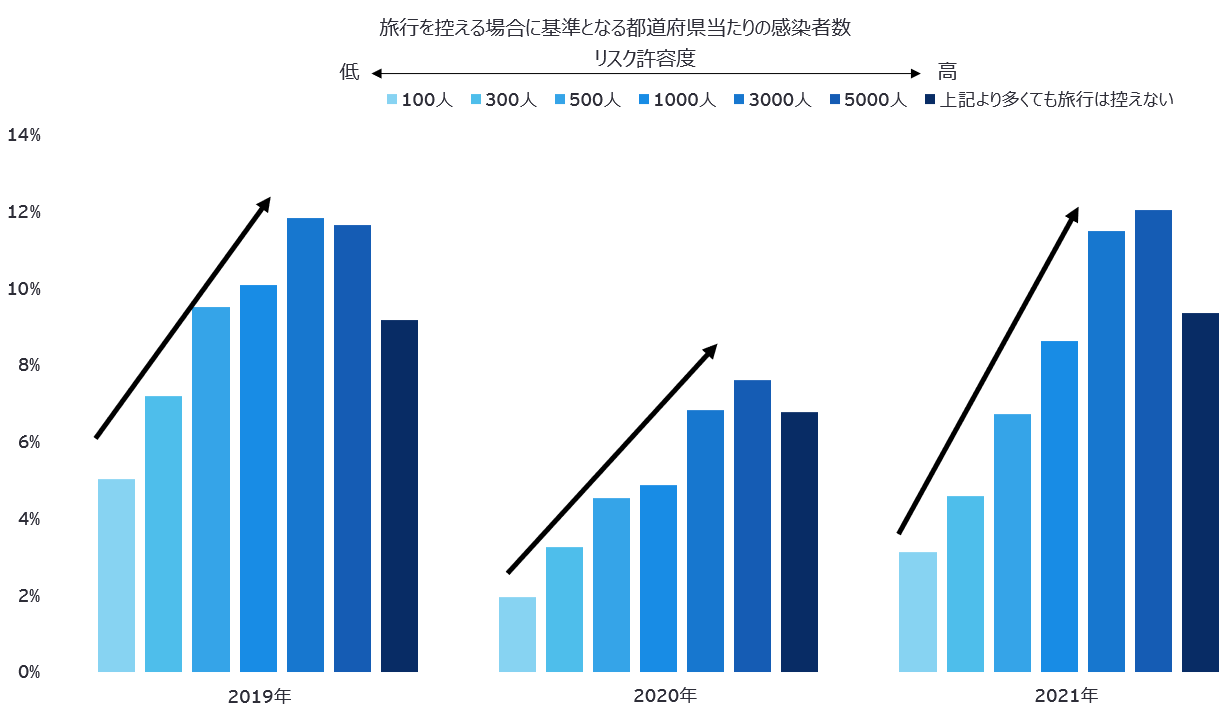

コロナ禍において、観光の1つのキーワードとして定着したマイクロツーリズムですが、ここでは、自県旅行をマイクロツーリズムと定義すると、リスク許容度が低い人(リスク回避者)ほどマイクロツーリズムを好んでいることが分かります。この傾向は過去にも見られましたが、コロナ禍においてさらにその傾向が顕著となっており、感染リスクに対する行動の表れであることが示唆されます。

リスク許容度ごとの他県旅行割合

EYのオンラインサーベイ(2022年6月実施)結果より作成

EYのオンラインサーベイ(2022年6月実施)結果より作成

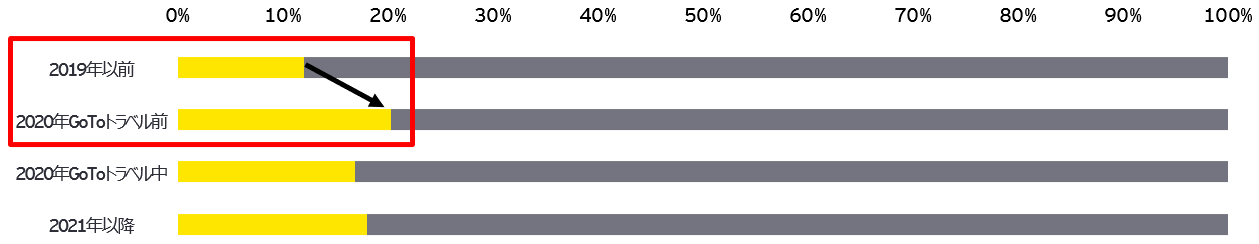

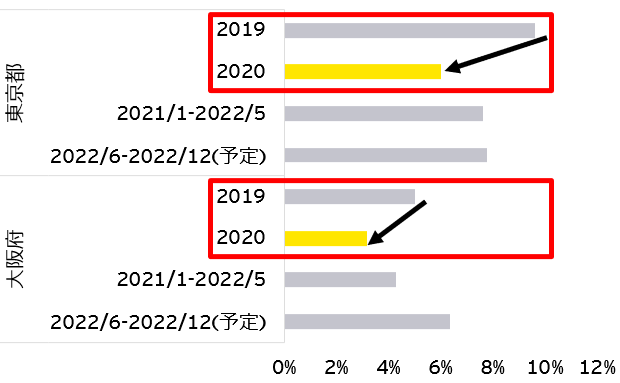

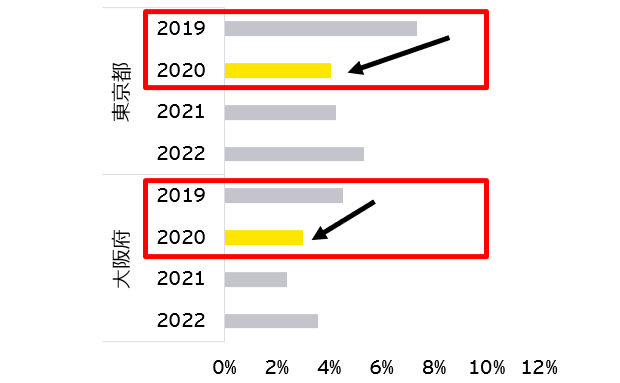

マイクロツーリズムと他県旅行の割合を比較してみると、感染が拡大し始めた2020年6月までの期間において、マイクロツーリズムが拡大し、以降、政府の旅行支援策を経て、若干減少するも、コロナ禍以前と比べて、マイクロツーリズムに関する行動が増加している状況がアンケートからも確認できます。また、東京や大阪といった多くの人が集まる都市部への観光がコロナ禍においては減少しており、感染リスクを回避する傾向にあったと考えられます。アンケートベースではあるものの、今後大阪への訪問は2019年の水準に回復する可能性も確認されており、都市部への観光も徐々に回復していくものと考えられます。(以下に示す3つのグラフは、観光・レクリエーションの項目を集計、2022年のデータは速報を含んだものです。)

自県旅行と他県旅行の割合の比較

EYのオンラインサーベイ(2022年6月実施)結果より作成

EYのオンラインサーベイ(2022年6月実施)結果より作成

行き先都道府県割合

EYのオンラインサーベイ(2022年6月実施)結果より作成

EYのオンラインサーベイ(2022年6月実施)結果より作成

行き先都道府県割合

観光庁「旅行・観光消費動向調査」を基にEY作成

観光庁「旅行・観光消費動向調査」を基にEY作成

コロナ禍における観光消費の動向

コロナ禍における観光客の行動については、リスク許容度をベースに見てきましたが、実際の観光消費にはどのような影響があったのでしょうか。

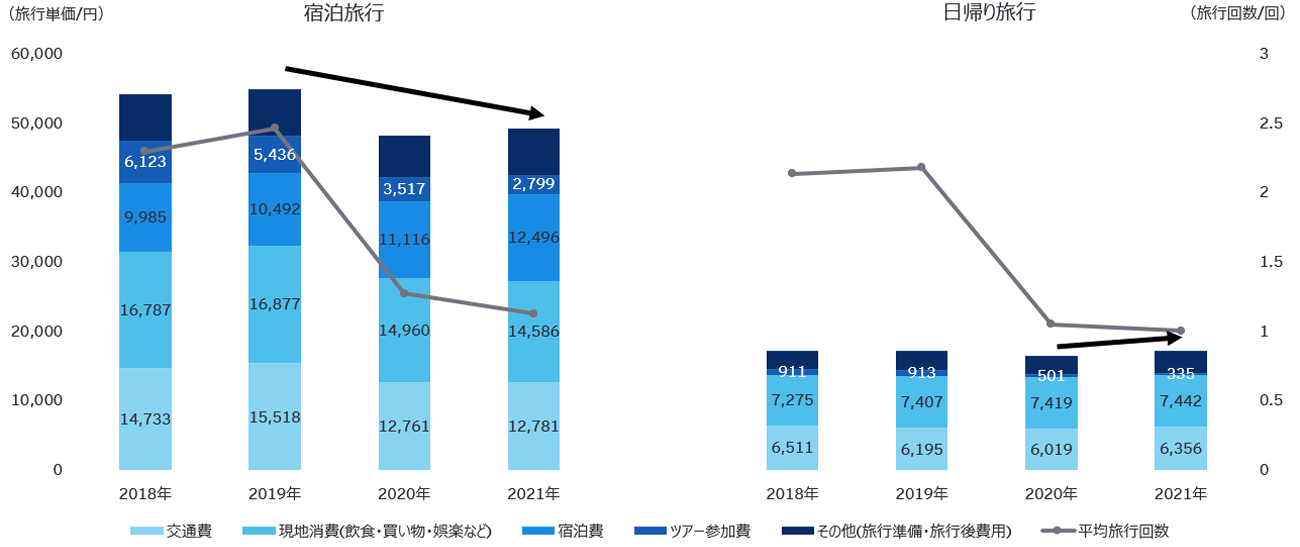

宿泊旅行と日帰り旅行に分けて旅行回数と消費単価について見てみると、コロナ禍以降、旅行回数については、宿泊・日帰りともに減少傾向にありますが、消費単価については、日帰り旅行では、コロナ禍を経ても大きな減少はなく、2021年にはコロナ禍以前の水準に回復していることが確認されます。

国内旅行における旅行単価推移および平均旅行回数推移

観光庁「旅行・観光消費動向調査」を基にEY作成

観光庁「旅行・観光消費動向調査」を基にEY作成

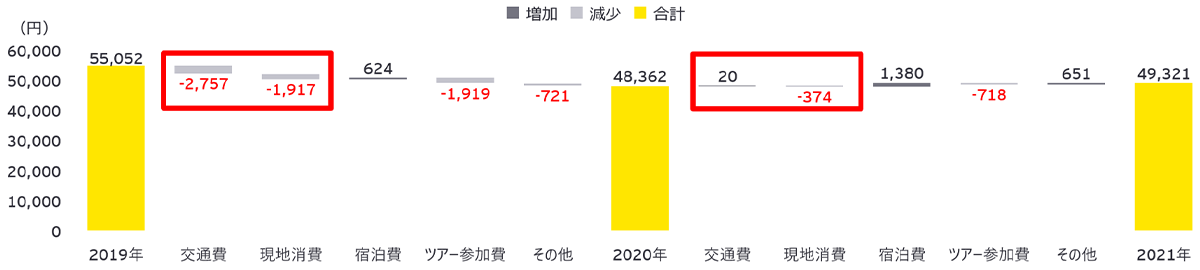

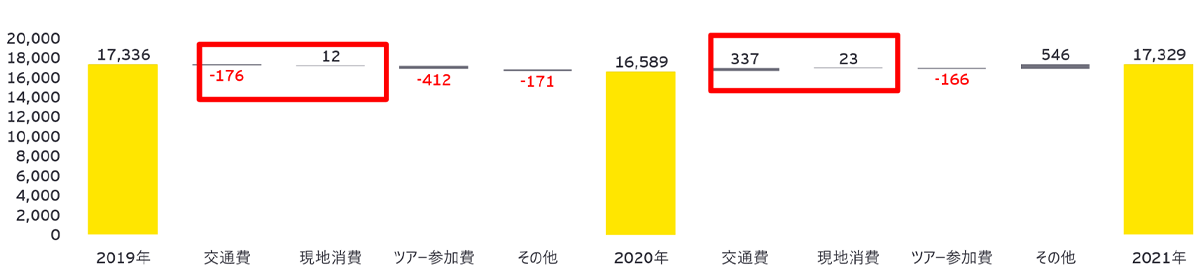

消費単価の内訳を前年比で分解して増減を見てみると、宿泊旅行については、宿泊費は増加しているものの、それ以外の消費が減少していることが消費単価を引き下げている要因となっています。一方、日帰り旅行では、宿泊旅行とは違って交通費や現地消費がコロナ禍以前と同水準を維持しており、その結果、コロナ禍以前の消費単価水準を維持していると考えられます。

国内宿泊旅行の単価推移およびその増減内訳

観光庁「旅⾏・観光消費動向調査」を基にEY作成

観光庁「旅⾏・観光消費動向調査」を基にEY作成

国内日帰り旅行の単価推移およびその増減内訳

観光庁「旅行・観光消費動向調査」を基にEY作成

観光庁「旅行・観光消費動向調査」を基にEY作成

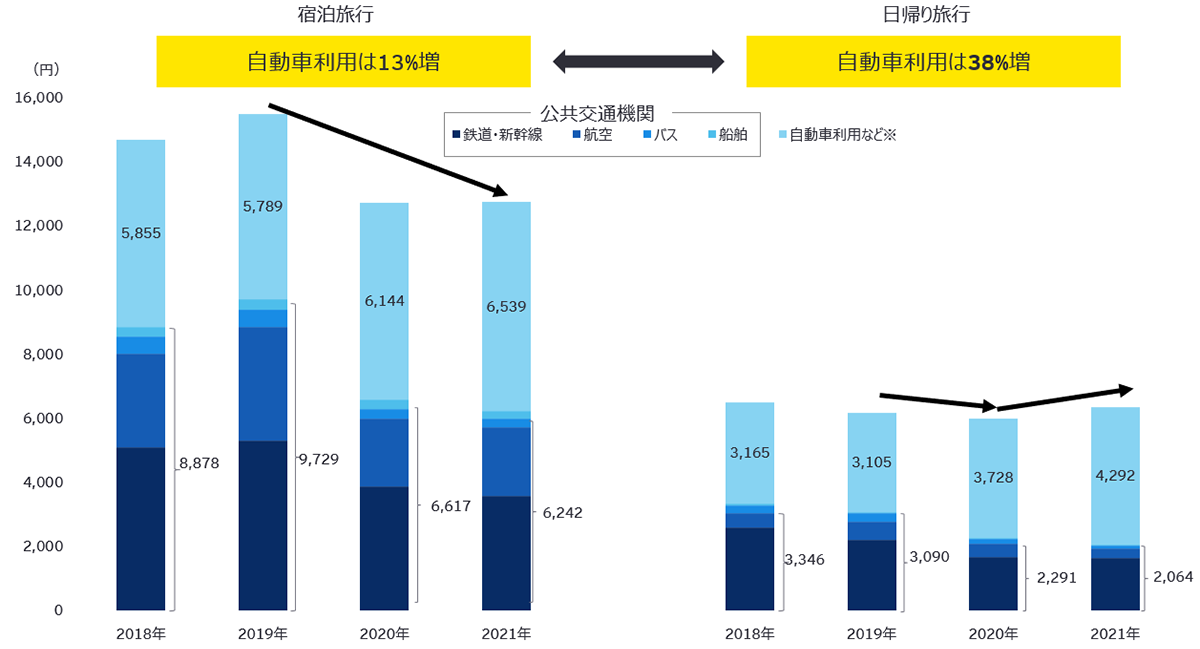

交通費の減少について見ると、宿泊・日帰り旅行ともに、交通手段における公共交通機関の利用が減少している一方で、自家用車、レンタカーを中心とした自動車の利用が増加しています。コロナウイルス感染対策や、マイクロツーリズムが増加したことも1つの要因と考えられますが、その結果、宿泊旅行は、長距離の移動を伴う旅行の減少も起因して公共交通機関の利用減少幅が大きくなり、自動車利用ではその減少幅を埋められなかったため、大きく減少しています。一方、日帰り旅行は、そもそも近隣県を含むマイクロツーリズムを前提としていることから、公共交通機関の利用を埋めるだけの費用支出が計上されたという結果になっています。

旅行単価(国内旅行)における交通費の内訳推移

※自動車利用など:自家用車、レンタカー、タクシーなどによる移動および関連費用

観光庁「旅行・観光消費動向調査」を基にEY作成

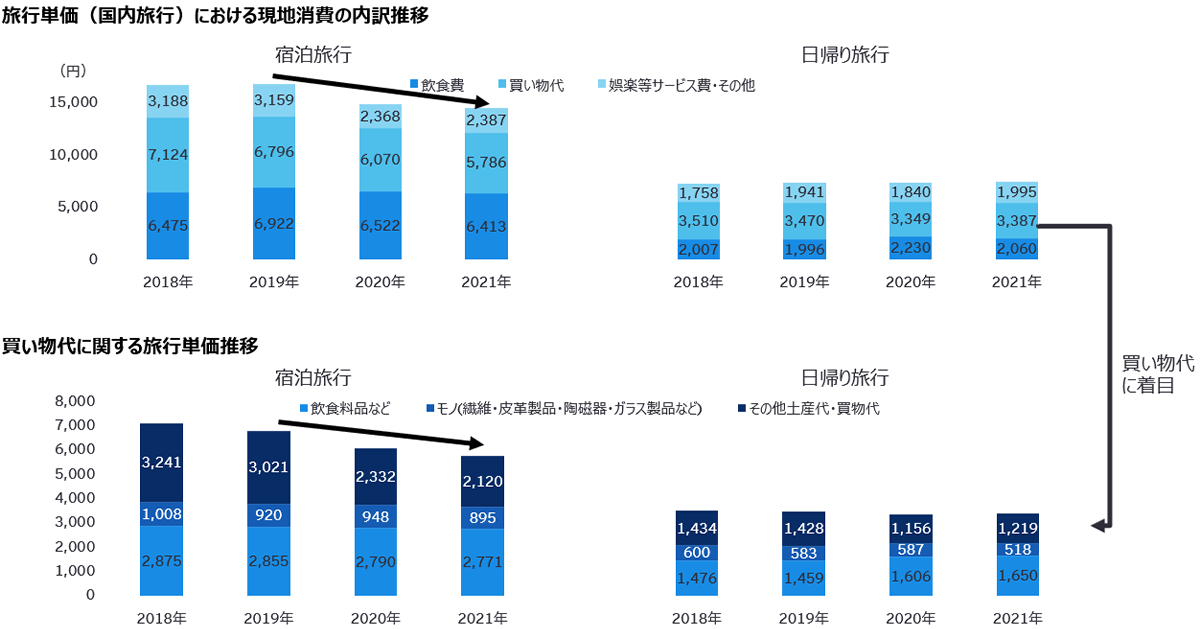

宿泊旅行の消費単価を引き下げたもう1つの要因である現地消費の内訳について見てみると、宿泊旅行については、買い物と娯楽サービスが大きく減少していることが、消費単価の引き下げ要因となっています。買い物のうち、特に土産代が減少していることが確認されます。このことは、宿泊を伴う旅行は、単価が日帰りに比べて高いこと、コロナ禍での旅行に対し、他人へ話すことの後ろめたさなどからプラスアルファの観光消費を控える要因になったのではないかと推察されます。

観光庁「旅行・観光消費動向調査」を基にEY作成

観光庁「旅行・観光消費動向調査」を基にEY作成

コロナ禍における観光への関心

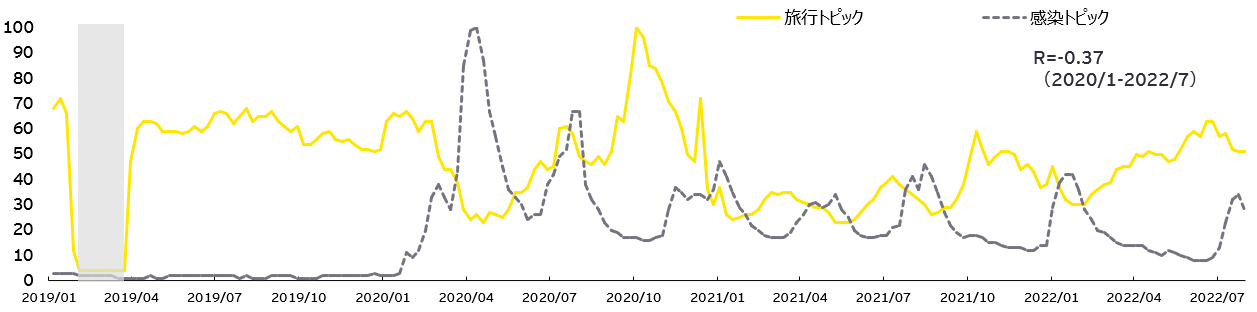

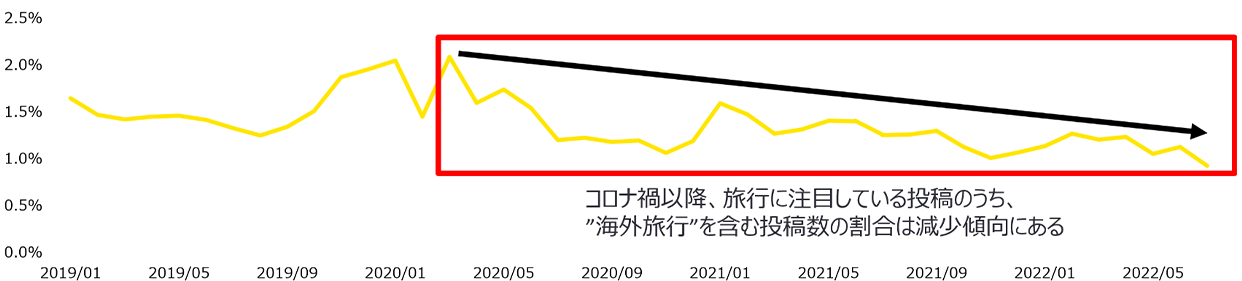

コロナ禍において、観光への関心は感染状況の波により変動を繰り返していますが、全体的な水準としては、足元では2019年水準には回復しつつあると言えます。一方で、海外旅行への関心はコロナ禍を経て減少傾向にあることが確認されます。

旅行および感染関連のキーワードの人気度

Google Trendsの検索ボリューム結果を基にEY作成 ※2019年01月27日 – 2019年03月24日の期間において一時的な急減が見られるが、システム異常などに起因する検索ボリューム結果の減少と推察し、グレーアウトとしている

Google Trendsの検索ボリューム結果を基にEY作成 ※2019年01月27日 – 2019年03月24日の期間において一時的な急減が見られるが、システム異常などに起因する検索ボリューム結果の減少と推察し、グレーアウトとしている

「旅行に注目している」投稿における“海外旅行”のキーワードが占める割合の推移

Brandwatchを用いて収集したSNSなどの投稿件数を基にEY作成

Brandwatchを用いて収集したSNSなどの投稿件数を基にEY作成

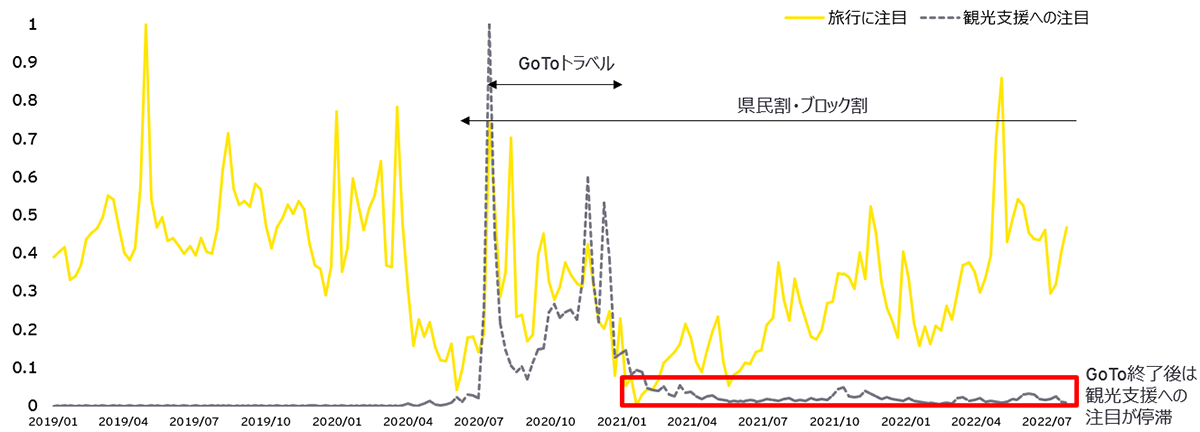

こうした中、2022年10月11日に全国を対象とした旅行支援が開始されました。ソーシャルリスニングによると、旅行支援への注目度は、全国を対象としたものが極めて高い結果となっています。

旅行への注目度および観光支援への注目度の推移

Brandwatchを用いて収集したSNSなどの投稿件数を基にEY作成

Brandwatchを用いて収集したSNSなどの投稿件数を基にEY作成

今回の全国を対象とした支援策についても概要が明らかになるにつれ、その注目度が高まっていることが確認されます。

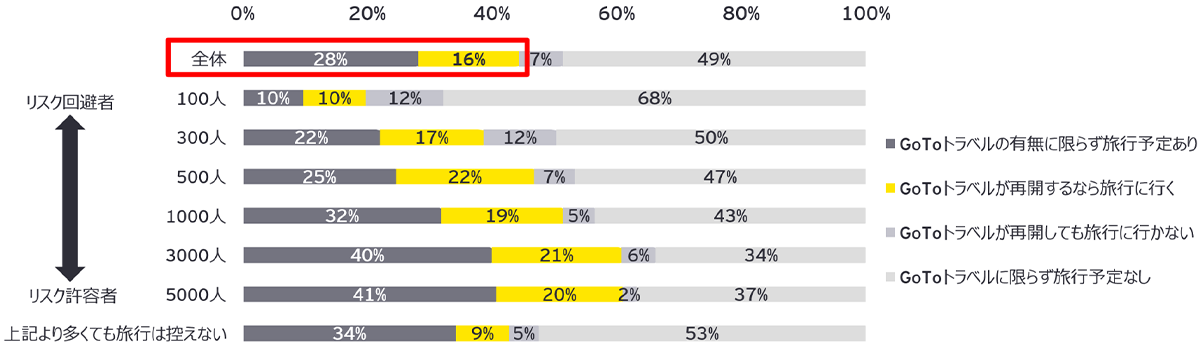

EYが6月に実施したオンラインサーベイによると、こうした全国の旅行支援策が再開された場合の旅行意欲については、先に見たようにリスク許容者ほど高く、全体としては16ポイント程度の押上効果が期待できる可能性があります。秋の紅葉や食が際立つ行楽シーズンも重なり、各地での観光消費の増加に期待が集まるところです。

リスク許容度ごとの、全国を対象とした旅行支援の再開が旅行意欲に与える影響

EYのオンラインサーベイ(2022年6月実施)結果より作成 ※アンケート実施時期には、新しい全国旅行支援の名称が決定していなかったため、前支援策である「GoToトラベル」の名称で設問

EYのオンラインサーベイ(2022年6月実施)結果より作成 ※アンケート実施時期には、新しい全国旅行支援の名称が決定していなかったため、前支援策である「GoToトラベル」の名称で設問

インバウンド需要の取り込みと今後への期待

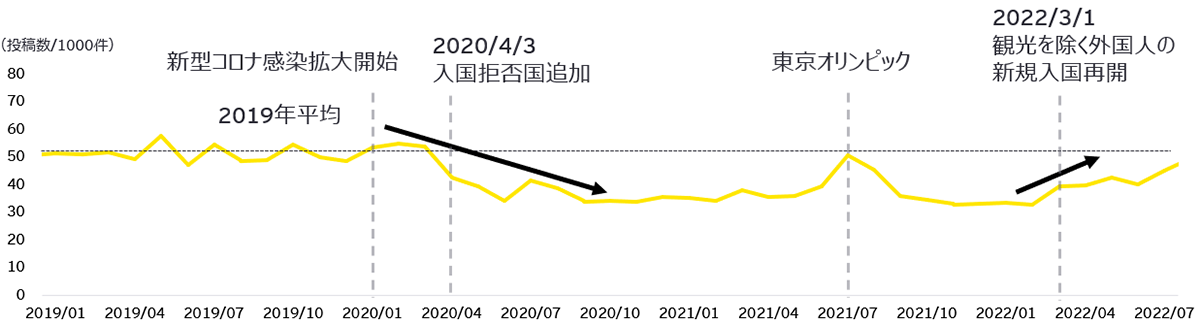

時を同じくして、水際対策も緩和されたことで、インバウンド需要に対する期待も高まりつつあります。日本人の海外旅行への関心度はコロナ禍では減少傾向にありましたが、外国人の日本に対する関心度はどうだったのでしょうか。日本への訪日意欲は、コロナ禍で減少傾向を見せたものの、東京オリンピック開催に向けて高まり、その後収束し、直近の足元では再びコロナ前の水準に近づく回復途上にあります。

訪日意欲に関する投稿

Brandwatchを用いて収集したSNSなどの投稿件数を基にEY作成

Brandwatchを用いて収集したSNSなどの投稿件数を基にEY作成

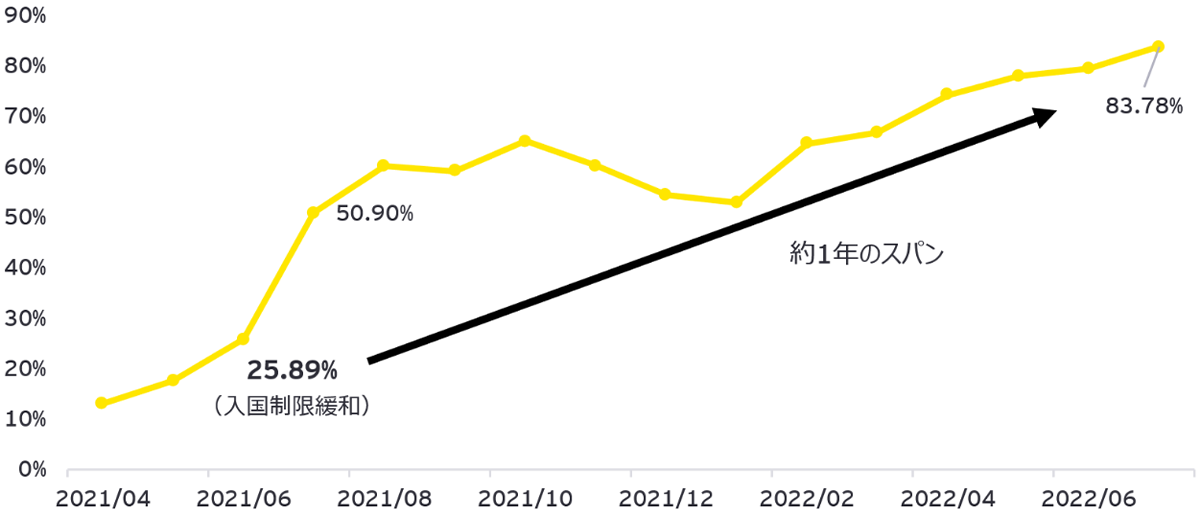

21年6月にいち早く水際対策緩和により、国境をまたぐ観光が開始された欧州のインバウンド需要の回復を見てみると、緩和翌月の21年7月には2019年比で51%程度、1年後の22年7月には約84%にまで回復しており、欧州並みの回復シナリオを想定すると、23年10月には同様の水準にまで日本も回復が見込まれることになります。

欧州への訪問観光客数推移(2019年比月次)

”UNWTO Tourism Recovery Tracker,” 国連世界観光機関(UNWTO)(2022年10月31日アクセス)を基にEY作成

”UNWTO Tourism Recovery Tracker,” 国連世界観光機関(UNWTO)(2022年10月31日アクセス)を基にEY作成

しかしながら、日本に訪問する最大の国である中国からのインバウンド需要が見込めない現状を踏まえると、回復はもう少し先になると考えられます。同様に近隣アジア諸国で、日本よりも早く水際対策を緩和し、中国を主要な観光客として迎え入れているシンガポールとタイを見てみることとします。

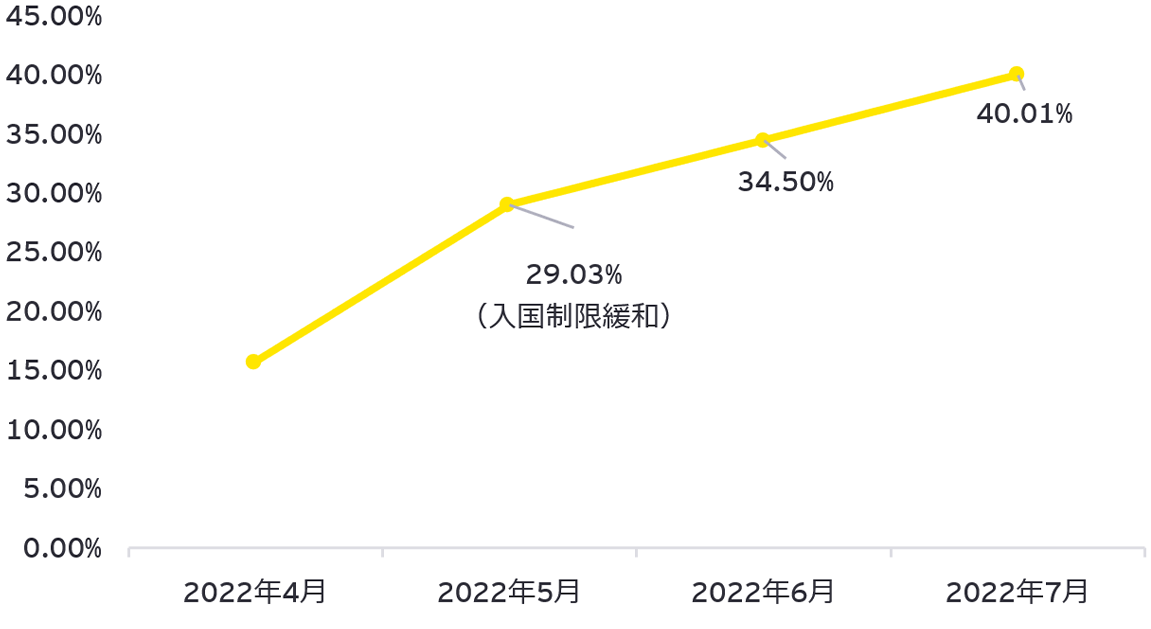

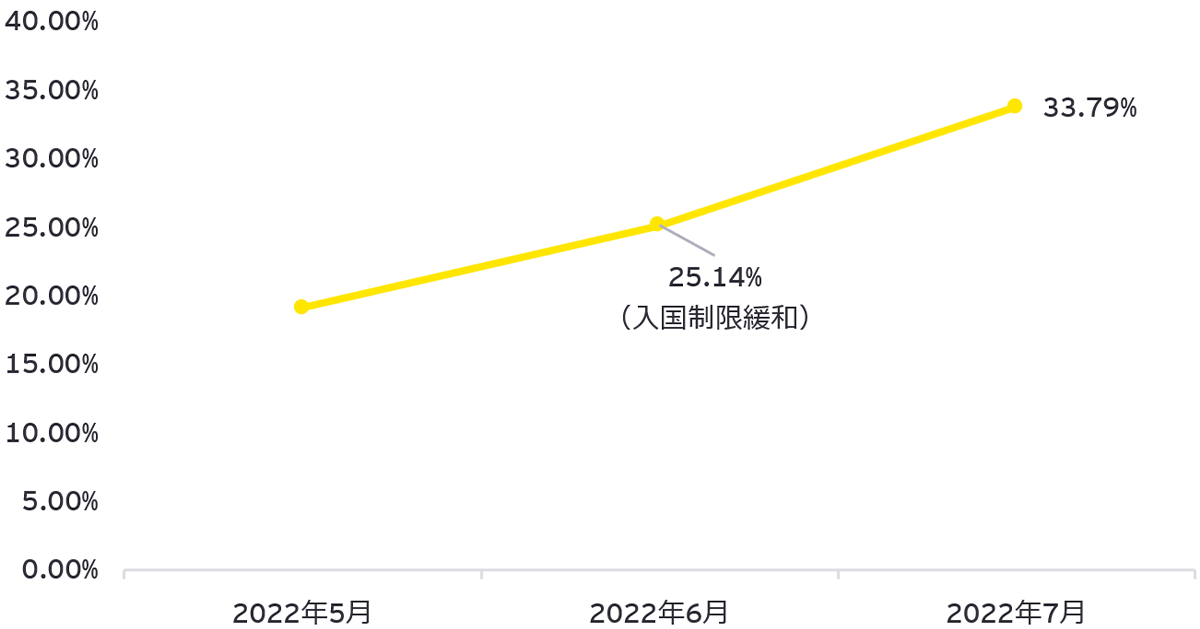

シンガポールは2022年5月に、タイは2022年6月に水際対策を緩和していますが、それぞれ、緩和後の翌月には、2019年比35%弱の回復を見せています。日本と同じように中国市場が主要であることを踏まえると、欧州のような回復基調をベースにみるよりは、これらアジア諸国をベンチマークにインバウンド需要の回復を見ておくほうが実態に近いと思われ、日本も11月には35%程度回復していることを期待したいところです。

シンガポールへの訪問観光客数推移(2019年比月次)

タイへの訪問観光客数推移(2019年比月次)

”UNWTO Tourism Recovery Tracker,” 国連世界観光機関(UNWTO)(2022年10月31日アクセス)を基にEY作成

未曽有の円安はインバウンド消費にプラスの影響をもたらすか

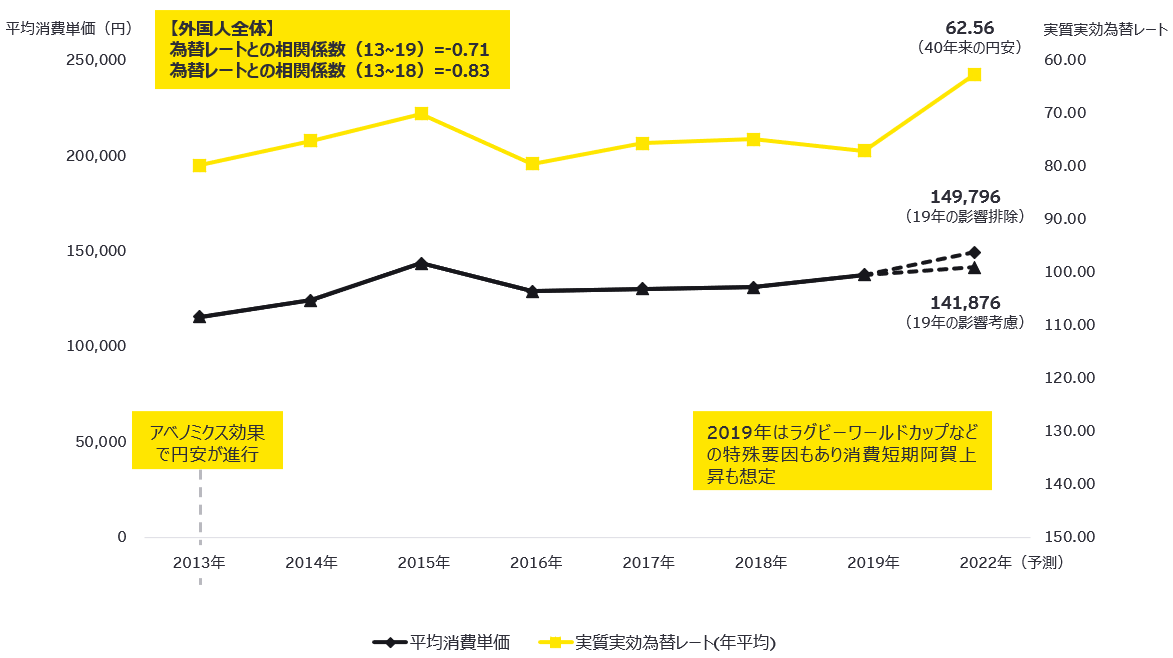

2022年10月20日現在、円の対米ドル為替レートは1ドル150円に迫る状況にあり、未曽有の円安という状況にあります。実際に過去のインバウンドの消費単価と為替の実効レートとの関係を見てみると、2019年のラグビーワールドカップなどによる消費単価増加の影響を排除して推計してみると、消費単価は15万弱となり、過去実績からも一定程度のプラスの影響が確認できることから、消費額の増加に期待が高まります。

また、米国の調査会社Skiftの記事※1によると、ドルが各国通貨に対して強いことから、直近の9月のデータは2019年比で米国へ訪問する観光客が27%減少し、海外へ出国するアメリカ人が2%増加しているといいます。筆者が海外のイベントに参加した際にも、日本の水際対策が緩和されたら、日本への訪問は観光客にとってバケットリストの最上位というコメントも多かったことから、今後、ドル高を背景に、米国からの観光需要も期待されるところです。

訪日外国人の消費単価推移(1人1回当たり/2022年は、2019年の消費単価を基として、2022年の為替レートおよび相関係数より推計)

※消費単価はJNTO「訪日外国人の消費動向」より(2020年以降はコロナ禍の影響で実績値の公表なし)、実質実効為替レートは日銀公表数字を基にEY作成

※消費単価はJNTO「訪日外国人の消費動向」より(2020年以降はコロナ禍の影響で実績値の公表なし)、実質実効為替レートは日銀公表数字を基にEY作成

コロナ禍を経験したこれからのツーリズムの推進に向けて

コロナ禍により、国をまたぐ移動はおろか、国内移動も制約されるなど、ここ数年は人の移動を前提とするツーリズムは苦しい市場環境にありました。この期間、各種支援策もあり、宿泊施設の高付加価値化に向けた取り組みをはじめ、ツーリズム関連産業をより高度化していく意味でのデジタル化の推進、その先の変革を見据えた観光分野でのDX(デジタルトランスフォーメーション)が進められてきました。以前執筆した記事※2で、観光DXの実現に向けたカギは、観光地が主体となった取り組みであり、観光地経営の高度化につなげることであると述べました。各地域でこうしたDXの議論が展開されており、ツーリズム関連事業者のみならず、観光地を支えるあらゆる産業が地域の可視化に向けて合意形成していくことが望まれます。

一方、コロナ禍で観光客の行動も変化してきました。これまでのように長距離での移動より短距離の移動が増加する傾向にあります。いわゆるマイクロツーリズムです。書籍「ツーリズムの未来 2022-2031」(日経BP社)において、「日常のツーリズム化」が今後のトレンドになることを示していますが、マイクロツーリズムは、テーマパークや温泉という観光資源だけでなく、地域に存在する文化、歴史、ヒトなどのありのままの素材をストーリーとして発信していくことで、自分たちの地域を再考し、再発見することにつながるものです。こうした自らの新たな価値の創出、魅力の発信に向けても今後重要なツーリズムのテーマになっていくと考えられます。

また、世界的に人材不足が指摘されています。日本においても、従業員の確保が容易ではない状況です。需要回復を受けて、今後より付加価値の高いサービスを提供していくには、人材の確保は不可欠です。デジタル化による生産性の向上とその果実を賃金上昇につなげていくこと、地域の魅力を再構築する取り組みなどを通じて、ツーリズム関連産業が待遇も含め「働く場」として魅力的なものになるような取り組みが求められていると言えます。

歴史や文化は国や地域そしてヒトにより多様でそれぞれが異なっています。ツーリズムの本質はこうした「異」に触れ合うことにあります。コロナ禍を経て、人々はよりいっそう自らのそれとは違う「異」に触れ合うことを欲しているように思われます。さまざまな変化を捉え、魅力ある地域に訪れてもらい、地域への理解を促し、地域を守る活動に観光客の参加も促す。コロナ禍を経験したツーリズム業界には、そうした持続可能な観光地となり得るような取り組みが、これまで以上に求められるようになったのではないでしょうか。

※1 Sean O'Neill, ”Strong Dollar May Be Headwind for U.S. Luxury Hotels,” Skift (2022年12月8日)

※2 平林知高、EY「観光(ツーリズム)におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か?」(2022年12月8日)

サマリー

自分たちの地域を再考し、再発見することにつなげるような、自らの新たな価値の創出、魅力発信が今後の重要なツーリズムのテーマになっていくと考えられます。コロナ禍を経験したツーリズム業界には持続可能な観光地となり得るような取り組みが、より一層求められるようになったのではないでしょうか。

EYの最新の見解

ツーリズムの日常化と観光DXの本格化で発生する、旅行業界の「地殻変動」

EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社は2021年12月、ポストコロナの10 年先の予測を踏まえ、今後のツーリズム業界のビジネスチャンスを提示した「ツーリズムの未来 2022-2031」(日経BP刊)を発刊しました。同書では世界と日本のツーリズム市場の現状分析を基に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が市場に与えた影響を解説しています。さらに、ツーリズムを取り巻くデジタルサービスやモビリティなど、未来のツーリズムを支えるテクノロジーを分析し、IT、輸送、自動車、医療、農林水産、スポーツなどの周辺産業で新たに生まれるビジネスチャンスを提示しています。

観光(ツーリズム)におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か?

【EY Japan】新型コロナウィルス感染症(COVID-19)によりツーリズムにおけるDXの必要性は加速化し、観光地やツーリズム関連事業者の最重要課題となりました。多様な観光客のニーズを把握するためにDXを推進し、観光地としての魅力を再定義することで、この危機を乗り越える道が拓かれます。