公認会計士 太田 達也

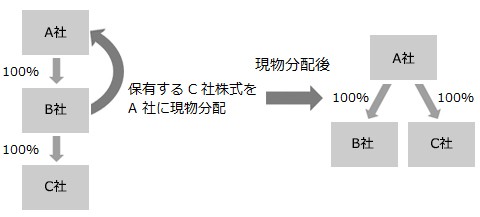

100%孫会社の子会社化

100%子会社が保有する子会社株式を親会社に現物分配することにより、親会社からみて孫会社であった会社を子会社化するケースがみられます。この場合に、現物分配※1を活用すると手続も簡単に済みます。ただし、会社法上は剰余金の配当(現物配当)として行われるため、剰余金の分配可能額の範囲内で行う必要があります。子会社の剰余金が潤沢でない場合には、資本金の減少によって発生したその他資本剰余金を原資として剰余金の配当を行うことも可能です。すなわち、資本金を減少し、その他資本剰余金を計上することにより、剰余金の分配可能額を増加させることができ、その範囲内で現物分配を行うことができます。

※1 現物分配とは税法上の用語であり、剰余金の配当またはみなし配当により、株主に対して金銭以外の資産を交付することをいう(法法2条12号の6)。

税法上の適格現物分配

ここで重要なポイントは、税法上、適格現物分配に該当する場合は、現物資産を帳簿価額により株主に譲渡したものとして処理される点です。①現物分配により資産の移転を受ける者(普通法人または協同組合等に限る)がその現物分配の直前において現物分配をする内国法人(公益法人等および人格のない社団等を除く)との間に完全支配関係があること、②現物分配を受ける株主が内国法人のみであること、以上の2つの要件を満たすことにより、適格現物分配として取り扱われます。その場合は、税務上、帳簿価額により株式を移転できることになります。

具体的な設例

設例 完全支配関係がある法 + 人からその他資本剰余金を原資とした現物配当を受ける場合

前提条件

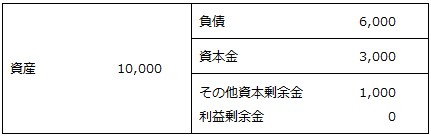

子会社B社が、親会社A社に対して、孫会社であるC社の株式を現物配当することになった。A社、B社およびC社との間には、完全支配関係があるものとする。A社におけるB社株式の帳簿価額は5,000、B社におけるC社株式の帳簿価額は1,000とする。

この剰余金の配当が資本金の減少によって発生したその他資本剰余金を原資とする現物配当であったものとし、会計処理、税務処理および申告調整を示しなさい。

B社の配当直前の貸借対照表

解答

1. 会計処理

(1) A社の会計処理

A社は、子会社B社からC社株式の現物配当を受けますが、収益計上はしないものと考えられます。すなわち、現物配当を受けた株主側の会計処理としては、事業分離等会計基準143項の記述にみられるように、必ずしも分配側の原資によって決定されるわけではなく、原則として、交換等の一般的な会計処理に準じて、保有していた株式の実質的な引換えとして会計処理を行うことが適切と考えられるとされています。これまで保有していた株式のうち実質的に引き換えられたものとみなされる額は、分配を受ける直前の株式の適正な帳簿価額を合理的な方法※2によって按分し算定します。

※2 企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」295項参照。子会社株式の帳簿価額に、子会社の簿価純資産額に現物配当に係る現物資産の簿価の占める割合を乗じるなど、3通りの方法が示されている。

(注)子会社株式の帳簿価額に、子会社の簿価純資産額に現物配当に係る現物資産の簿価の占める割合を乗じる方法によっている。

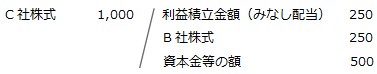

(2) B社の会計処理

配当原資がその他資本剰余金であるため、その他資本剰余金の減少を認識します。また、企業集団内の企業に対する配当であるため、損益は認識しません。

2. 税務処理

(1) A社の税務処理

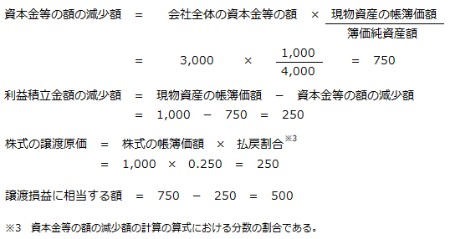

資本剰余金の額の減少に伴う現物配当であるため、みなし配当事由に該当します(法法24条1項3号)。みなし配当の額の計算を行います。

適格現物分配に該当する場合は、みなし配当は現物資産の帳簿価額に基づいて計算します。

B社における資本金等の額の減少額 (減資資本金額)

B社における資本金等の額の減少額がA社において株式の譲渡対価の額となりますが、完全支配関係があるため、譲渡対価の額は譲渡原価の額とされ、譲渡損益は不計上になります。譲渡損益に相当する額は、資本金等の額の加減算処理となります(法法61条の2第16項、法令8条1項20号)。)

別表四 所得の金額の計算に関する明細書

別表五(一) 利益積立金額および資本金等の額の計算に関する明細書

(注) B社株式およびC社株式に係る調整は、会計上の帳簿価額と税務上の帳簿価額との差異を表している。

みなし配当計上漏れを加算(留保)し、適格現物分配に係る益金不算入額として減算(社外流出)します。一方で、別表5(1)において利益積立金額と資本金等の額との間でプラス・マイナス500の振替調整を行うことにより、税務上の正しい数値になります。

(2) B社の税務処理

現物資産(C社株式)の帳簿価額のうち、資本金等の額に対応する額(減資資本金額)750について資本金等の額を減少し、差額である250について利益積立金額を減少します。この利益積立金額の減少額250がみなし配当の額です。なお、適格現物分配により生じたみなし配当については、源泉徴収は不要です(所法24条1項)。

当コラムの意見にわたる部分は個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことをお断り申し上げます。